砂川信哉さんは受験勉強で一番やってはいけないこととして「分からないことを放置する」ことを挙げています。

疑問を解決するには、誰かに質問するのがもっとも手っ取り早い方法です。

とはいえ、パッと見てわからないから誰かに聞く、ではいつまでも学力がつきません。

砂川さんはこういうやり方を「悪い質問」と呼んでいます。力をつけるには「よい質問」をしなくてはいけません。

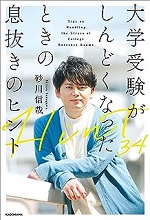

砂川さんの著書「大学受験がしんどくなったときの息抜きのヒント」192~195ページから、その違いを以下にまとめます。(この本は参考になりますよ!)

よい質問とは まずは自分で考えておく

砂川さんの考える「よい質問」とはこういうものです。

よい質問とは、自分で考えられるところまでは考えて、「ここまでは理解できたけれども、ここが分からない」「自分はこう考えているのだけれども、イマイチ合っているか分からない」などと、自分の思考の過程を伝えた上で、どこでつまずいているかを明確にしてから、尋ねるものです。

そうすれば教える方も、あなたの理解度を把握した上で、適切なアドバイスをしてくれるでしょうし、その回答への理解度も深まります。

自分で考えることで、疑問を自力で解決できることもありえます。

悪い質問とは 「自分の思考を経ていない」

悪い質問とは、上の「よい質問」の逆、つまり…

逆に悪い質問とは、単に「この問題が分からないので教えてください」などと思考を放棄したもの。

自分でろくに考えずにすべてを解説してもらうような態度では、自分の頭を通していないために、回答の「吸収度」が落ち、分かったつもりの状態になりかねません。

時間も無駄にかかってくるでしょう。

わからない問題を自力で考えるのは時間がかかります。

手っ取り早く解き方を知りたい、というのもわかりますが、砂川さんは

「急がば回れの精神で、自分の頭を使って考えるクセをつけましょう」

としています。

辛いですが、まずは自分で思考するよう心がければ、考える自力がついてきます。